Guten Tag,

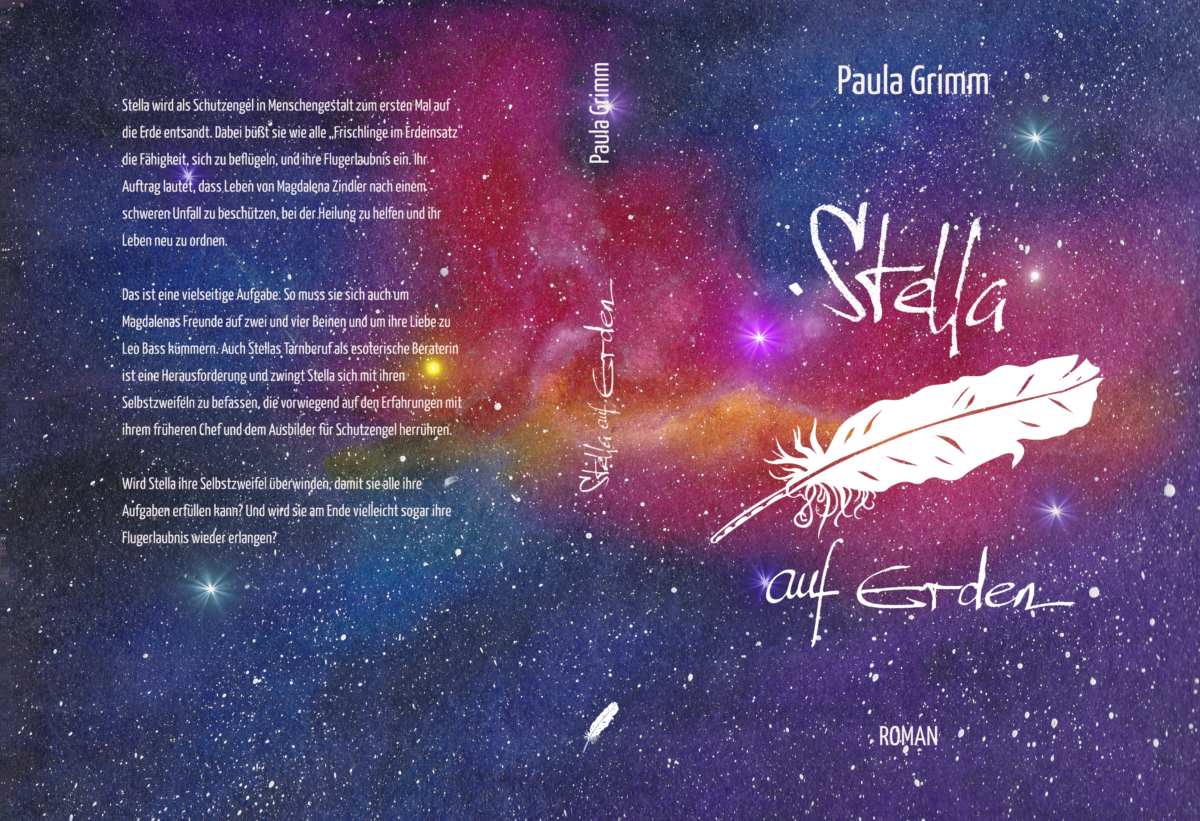

weiter geht’s ab mit der Paula und ihren Geschichten. Und diese Geschichte zeigt, dass es bei der Paula nicht lange ohne Magie abgeht.

Auch die zweite Geschichte, die ich heute in Vielseitigkeit einstelle, passt terminlich und jahreszeitlich nicht zum Veröffentlichungsdatum. Aber es gilt auch für den König der Kürbisse: „Die Geschichte frisst kein Brot.“ Und sie bleibt wie alle Geschichten im Blog, und zwar mindestens so lange, wie Vielseitigkeit bestehen kann.

Ich wünsche viel Spaß mit der Geschichte zum Thema Helloween!

Cucurbitus Rex

„ich nehme diesen Kürbis da!“, sagte Wolfgang Wendler. Er konnte sich selbst überhaupt nicht erklären, warum er mit der Verkäuferin hinter dem Marktstand im Befehlston gesprochen hatte. Und er zeigte nachdrücklich mit einem Finger auf einen großen, glänzenden Kürbis. Es war keineswegs das größte Exemplar, das Wendler unbedingt haben wollte. Es waren wohl die Farbe und der Glanz der Schale, die ihn sofort fasziniert hatten. Aber vielleicht war da auch noch etwas ganz anderes gewesen. Er konnte sich seine Entscheidung später nicht mehr erklären.

„Ist sich ganz besonderer Kürbis!“, sagte die Verkäuferin lächelnd, während sie den Kürbis auswog. Sie legte den Kürbis vor Wendler hin, beugte sich zu ihm vor und flüsterte ihm zu: „Fünf Euro, bitte!“ Die Frau sah so aus und hörte sich auch so an als ob es ihr grundsätzlich peinlich wäre für diese Frucht einen Preis zu verlangen. Wendler gab ihr einen Fünfeuroschein. Und als er seine Geldbörse einsteckte und den Kürbis nahm, wiederholte die Frau mit einem verschwörerischen Unterton in der Stimme: „Ist sich ganz besonderer Kürbis!“ Und während Wolfgang Wendler zu seinem Auto zurückging, fragte er sich ob er in der Stimme der Verkäuferin nicht auch etwas Drohendes gehört hatte. Oder bildete er sich das nur ein?

Wendler hatte den Kürbis gekauft, weil er seinen drei Kindern eine Halloweenparty versprochen hatte. Zu diesem Fest hatte er zwei befreundete Familien eingeladen. An diesem Abend würden sich insgesamt sechzehn Personen um seinen Esstisch versammeln. Und Wendler wollte um jeden Preis verhindern, das dieses Fest zu einer Maskerade im amerikanischen Stil mit den vielen Süßigkeiten und dem gruseligen Brimborium verkam. Der Kürbis war nichts weiter als das einzige Zugeständnis an Halloween. Und wenn Wendler die prächtige Frucht zu einer Suppe nach seinem Spezialrezept verarbeitet haben würde, war sie ohnehin nichts weiter als eine Hommage an die Jahreszeit und eine gute Portion Bildung und Geschmacksbildung nicht nur für seinen Nachwuchs.

Wolfgang Wendler war 35 Jahre alt und arbeitete als Gymnasiallehrer für Biologie, Geschichte und Sport. Der 31. Oktober war in diesem Jahr ein Freitag. Und Wendler hatte nur drei Stunden Unterricht gehabt. Als er an diesem Vormittag nach Hause fuhr, musste er sehr langsam fahren und ärgerte sich sehr darüber. „Da wohnt man nun in einer Gegend, von der es heißt, dass sie so flach ist, dass man morgens schon sieht, wer am Nachmittag zum Kaffee kommt. Und was hatte man davon? Vor allem im Frühjahr und im Herbst hat man selten eine anständige Sicht.“ Auch an diesem Vormittag hielt sich der Nebel, der von Feldern, Wiesen, Wäldern und den großen Teichen aufstieg, zäh und würde sich wahrscheinlich den ganzen Tag lang nicht vollends lichten. Und in Großbritannien gab es viele Regionen dieser Art. Es war kein Wunder, dass an solchen Orten Bräuche wie Halloween entstanden waren und sich wie der Glaube an Zauberer und Hexerei so hartnäckig hielten.

Zuhause angekommen trug Wendler den Kürbis in die Küche und legte ihn auf den Tisch. „Und jetzt wird nichts mehr schief gehen und alles so laufen, wie ich es will!“, dachte er. Seine Frau Irene und ihre beiden achtjährigen Söhne, Ben und Alex kamen aus dem Wohnzimmer. Und nur einen Augenblick später kam auch die kleine Selma die Treppe heruntergeflitzt. Die Zwillinge waren ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, blond mit runden Gesichtern und stämmigem Körperbau. Und Wendler war sehr stolz auf die beiden, da er sich einbildete, dass sie ihm auch charakterlich sehr ähnlich waren. Selma war vier Jahre alt und hatte wie ihre Mutter schwarzes Haar. Wendler sah sie mit missbilligendem Blick an. Denn sie trug ihr Katzenkostüm, das eigentlich nur für Karneval gekauft worden war. Er mochte nicht zugeben, dass sie darin mit ihrem aufgeweckten und pfiffigen Gesicht, in dem zwei dunkelblaue Augen glänzten, einfach bezaubernd aussah. „Das Gelump ziehst du aber gefälligst aus, wenn heute Abend die Gäste kommen! Ist das klar?“ Selma nickte traurig tröstete sich dann aber damit, dass sie bis zum Abend noch reichlich Zeit hatte, eine verspielte Katze zu sein.

Obwohl die Kürbissuppe eine Spezialität von Wolfgang Wendler war, hatten die Kinder noch nie einen Kürbis gesehen und bestaunten das große, glänzende Exemplar erst einmal wortlos. Schließlich meinte Ben bewundernd: „Boah, Papa, das ist aber wirklich ein richtiger Kawenzmann!“

„Und deshalb werde ich die Kürbissuppe auch in dem großen Einweckkessel von Oma machen!“

„ich finde, der sieht richtig schön aus!“, meinte Selma und berührte die Schale der Frucht ganz behutsam.

„und ich sage euch, dass ich aus diesem Kürbis, botanischer Name Cucurbita, eine exzellente Suppe zubereiten werde, die einerseits rustikal und kräftig und andererseits raffiniert und delikat sein wird. – Übrigens, züchten Menschen seit fünftausend Jahren fünf verschiedene Sorten von Kürbissen.“

Um sich für den Vortrag, den er seinen Kindern halten wollte, zu stärken, ging Wolfgang Wendler zum Kühlschrank, auf dem die Thermoskanne mit dem Kaffee war, nahm sich seine Tasse, die daneben stand, goss sich Kaffee ein, nahm sich ein Stück Zucker, rührte kurz und heftig um. Dann wandte er sich wieder dem Küchentisch, dem Kürbis und seiner Familie zu.

Er holte tief Luft kam aber nicht dazu weiter zu sprechen. Denn plötzlich war ein leises aber doch sehr deutliches Summen zu hören, das ihn innehalten ließ. Das Summen kam nicht vom Kühlschrank und auch nicht von der Heizung. Das wurde Wendler ziemlich schnell klar. Konnte das Summen von dem Kürbis kommen?

„Papa, ich weiß ja nicht wie lange fünftausend Jahre sind. Aber Kürbisse werden schon seit acht- bis zehntausend Jahren vor Christus von Menschen gezüchtet. Das ist sogar durch Funde bei Ausgrabungen belegt!“, erklärte Selma plötzlich.

„Wie um drei Teufels Namen kommst du denn darauf?“

„Da bin ich gar nicht selbst drauf gekommen. Das hat der Kürbis gesagt!“ Und als alle anderen sie ungläubig ansahen, fuhr sie fort: „Und der muss es ja schließlich wissen. Er ist ja selbst ein Kürbis.“

„Hör’ jetzt mal gefälligst genau zu, Selma! Der Kürbis weiß überhaupt nichts. Und deshalb weiß er auch nichts über sich selbst. Denn er ist nur eine Pflanze, ein Kürbis eben!“ Und während ihr Vater sprach, hatte er wie so oft und wie alle anderen in der Familie diesen übertrieben geduldigen Ton in der Stimme, den Selma überhaupt nicht leiden konnte, auch, weil sie ihn allzu häufig zu hören bekam.

„Warum glaubst du, dass der Kürbis nichts weiß? In ihm sind bestimmt viele von den Sachen drin, von denen du behauptest, dass man sie zum Leben braucht, weil sie sooo gesund sind. Und diese Sachen braucht man dann ja auch zum Lernen, Denken und Wissen!“

Wolfgang Wendler, Alex und Benn kamen nicht dazu Selma auszulachen oder zu belehren. Sie hielten irritiert inne, denn der Kürbis summte abermals und drehte sich auf die Seite, sodass er hochkant auf dem Küchentisch stand.

„Übrigens, Papa, der Kürbis muss jetzt weg. Er hat nämlich noch was wichtiges vor!“, sagte Selma, ging durch die offene Küchentür auf die Haustür zu und öffnete sie. Als der Kürbis dann vom Küchentisch sprang und auf die Haustür zurollte, sah Selma ihren Vater an und sagte: „Reg’ dich nicht auf! Du kriegst ja ‚nen neuen!“ Und während sie das sagte, strahlte ihr Gesicht reine Zuversicht aus.

An der Haustür hielt der Kürbis kurz inne, summte ganz besonders freundlich und kullerte dann mit zunehmender Geschwindigkeit auf das Hoftor zu. Selma winkte ihm nach und rief: „Gern geschehen, Cucurbitus Rex!“

Mit einem raschen Blick hatten sich Wolfgang, Alex und Ben darauf verständigt dem Kürbis zu folgen. Im Vorbeihasten schnappten sie sich noch ihre Jacken von der Garderobe und stürmten zur Haustür hinaus.

„Den holt ihr sowieso nicht ein!“, dachte Selma, die mit wachsender Freude die Flucht des Kürbisses beobachtet hatte. So war ihr nicht entgangen, wie Cucurbitus Rex mit einem eleganten Satz das kleine Hoftor überwunden hatte. Schließlich machte sie die Haustür wieder zu, und weil sie doch ein Bisschen traurig darüber war, das der Kürbis schon wieder weg war, und sie nicht wusste, wohin er rollte, und was er vor hatte, tröstete sie sich selbst mit dem Gedanken: „Er macht das bestimmt so wie der dicke, fette Pfannekuchen im Märchen von den Gebrüdern Grimm und rollt zu einer armen Familie, damit die Kinder was zu essen haben.“

Es dauerte seine Zeit, bis die Herren der Schöpfung begriffen, wie sinnlos es war, den Kürbis zu verfolgen. Denn für eine Kreatur, die ihrer Anlage nach dazu bestimmt ist, auf dem Feld immer an der selben Stelle zu stehen und nur ordentlich zu wachsen, um sich schließlich abschneiden zu lassen, auf ein Fahrzeug geladen zu werden, um dann endlich verkauft, zerkleinert, zubereitet und verspeist zu werden, legte der Kürbis ein mehr als erstaunliches Tempo vor.

Schon auf der kleinen Straße, an der sie wohnten, zwang Cucurbitus Rex sie zu einem Dauerlauf, wenn sie sich nicht von ihm abhängen lassen wollten. In dieser Geschwindigkeit ging es auch auf der Landstraße weiter, die der Kürbis Richtung Ortskern entlang rollte. Im Ort angekommen, witterten Wolfgang Wendler und seine Söhne die Chance den König der Kürbisse endlich zu fangen. Denn hier musste die Frucht ihr Tempo drosseln. Es waren viele Leute unterwegs und nicht alle fanden die Zeit vor Schreck zur Seite zu springen. Aus diesem Grund musste der Kürbis um viele Personen herum rollen. Doch seine Verfolger stellten bald enttäuscht fest, wie geschickt und schnell er nicht nur um die Menschen herumrollte, die ihm begegneten. Ebenso gekonnt wich er Hunden, geparkten Autos und Aufstellern aus.

Nur einem einzigen Aufsteller konnte Cucurbitus Rex nicht ausweichen, da ihm gerade ein kleiner Hund entgegen rannte. Der Aufsteller fiel krachend zu Boden. Und der Kürbis musste einen ordentlichen Satz machen, um über ihn hinweg zu springen. Im Vergleich zu ihm stellten sich seine Verfolger reichlich ungeschickt an. Sie rempelten einander und andere Fußgänger häufig an und kamen oft aus dem Tritt, da sie über Gegenstände stolperten. So kam es dazu, dass der Kürbis an einer T-Kreuzung abbog, und die Wendlers zu spät erkannten, welchen der beiden Wege der Kürbis eingeschlagen hatte. Sie bogen nach rechts ab. Nach wenigen Metern blieb Wolfgang Wendler stehen, holte ein paar Mal tief Luft, um zu Atem und zu Ruhe und Besinnung zu kommen. Dann sagte er endlich: „Ich befürchte, das War’s! Der ist nach links gerollt. Den holen wir nicht mehr ein. Ihr geht jetzt nach Hause. Und ihr erzählt niemandem, wie der uns geleimt hat! Ist das klar?“ Alex und Ben nickten. Mit eingezogenen Köpfen traten sie einen Umweg nach Hause an und hofften, dass ihnen niemand begegnete, der sie erkannt hatte, als sie hinter Cucurbitus Rex hergelaufen waren.

Wolfgang Wendler sah seinen Söhnen so lange nach, bis sie aus seinem Sichtfeld verschwunden waren. Dann überlegte er, was er jetzt tun sollte. Mit der festen Absicht einen neuen und viel schöneren und größeren Kürbis zu kaufen machte er sich auf den Weg zum Obst- und Gemüseladen. Und dann stand er schließlich vor dem großen Sortiment mit den unterschiedlichsten Kürbissen und ihm sank der Mut. Er hatte heute schon einen fatalen Missgriff getan. Das sollte sich auf keinen Fall ein zweites Mal wiederholen. „Pechsträhnen und Fehlerserien reißen zwar auch mal ab. Aber das tun sie in der Regel nicht so schnell!“, dachte Wolfgang Wendler. „Und ich habe es überhaupt nicht nötig mir ausgerechnet von Kürbissen sagen zu lassen, was ich kochen soll. Und meine Vorratskammer ist immer gut und umsichtig gefüllt. Da brauche ich doch diese unverschämten Früchte nicht!“ Also machte Wolfgang Wendler auf dem Absatz kehrt und machte sich so ruhig und gelassen wie er es vermochte, auf den Heimweg.

Um viertel vor zwei kam Wolfgang Wendler zu Hause an. Er wollte gerade die Haustür aufschließen, als er sah, dass etwas auf der Fußmatte lag. Er wich erschrocken einen Schritt zurück, als er erkannte, was da lag. Es war ein großer, glänzender Kürbis. Doch es war nicht der König der Kürbisse. Denn diese Frucht war nicht ganz so groß und glänzend wie das Exemplar, das Wendler am Vormittag auf dem Markt gekauft hatte.

Als der Kürbis bemerkte, dass er von Wendler angesehen wurde, begann auch er wie Cucurbitus Rex leise zu summen.

„Zu Diensten, der Herr! Seine Majestät, Cucurbitus Rex, schickt mich, damit Sie einen Kürbis für Ihr geplantes Abendessen haben!“

Wendler beugte sich vor und fragte ganz leise: „Heißt das, dass du dich gleich wie ein ganz normaler Kürbis verhalten wirst, obwohl du dich jetzt mit mir unterhältst?“

„Ja wohl, mein Herr!“

„Und wenn wir gleich ins Haus gehen, lässt du dich wirklich ganz normal hereintragen, springst nicht vom Tisch, summst nicht und lässt dich zerteilen und verarbeiten, wie es sich für einen Kürbis gehört?“

„Aber selbstverständlich, mein Herr!“

Wendler war keineswegs von dem überzeugt, was dieser Kürbis sagte. Der konnte ihm viel erzählen! Wenn ein Kürbis mit ihm sprach, was dieser Frucht nicht zustand, war etwas überhaupt nicht in Ordnung. Also fragte Wendler misstrauisch: „Wie kann ich denn sicher sein, dass ihr mich nicht nach Strich und Faden leimt, du und dein König? Wer sagt mir denn, dass du kein faules Früchtchen bist oder ein Zaubermittel enthältst? Du kannst ja noch nicht mal beurteilen, ob du reif und schmackhaft bist!“

„Dass ich reif bin, kann ich Ihnen versichern. Das kann ich selbst beurteilen. So wie Sie wissen, wie alt Sie sind, weiß ich auch, wie alt und reif ich bin. Was ich jedoch nicht beurteilen kann, ist, ob ich schmackhaft bin. Wer könnte das schon von sich selbst sagen? Aber seine Majestät hätte mich sicherlich nicht für Ihre Mahlzeit ausgewählt, wenn ich nicht schmackhaft wäre!“

Wolfgang Wendler bezweifelte natürlich, dass Kürbisse überhaupt etwas wussten, und dass sie auch nur die geringste Ahnung von Geschmacksfragen hatten. Aber dazu sagte er nichts. Ihm ging eine ganz andere Frage durch den Sinn, die er viel wichtiger fand.

„Warum lässt sich dein König zuerst ganz normal von mir kaufen und nach Hause bringen, bevor es ihm einfällt, sich aus dem Staub zu machen?“

„Das weiß ich nicht! Aber alles braucht seine Zeit. Wahrscheinlich war die Zeit für Cucurbitus Rex noch nicht reif, um etwas zu tun.“

Wendler war immer noch nicht überzeugt davon, dass er mit diesem Kürbis ein ganz normales Exemplar bekommen hatte, mit dem er tun konnte, was man eben mit Kürbissen so tat. Er bückte sich also und befühlte die Frucht sorgfältig. Schließlich fasste er sich ein Herz, nahm den Kürbis unter den Arm, schloß die Haustür auf und trug den Kürbis in die Küche.

Irene saß am Küchentisch und trank eine Tasse Kaffee. Sie betrachtete die Frucht erst einmal sehr aufmerksam und sagte schließlich: „Ach, da hast du aber noch einen schönen Kürbis gekauft!“ Und da Wendler einen zweifelnden oder skeptischen Unterton in der Stimme seiner Frau zu hören, glaubte, erwiderte er scharf: „Natürlich habe ich noch einen schönen Kürbis kaufen können. Den werde ich zu einer Kürbissuppe verarbeiten, die einerseits kräftig und rustikal und andererseits raffiniert und delikat schmecken wird. Es wird so sein, wie ich es schon die ganze Zeit vor hatte, und wie es sich gehört. Und ich möchte bis zum Abendessen von niemandem gestört werden, basta!“

Irene stand auf und sah ihren man mit einem beruhigenden Blick an. „Es gibt keinen Grund zur Aufregung! Heute Abend geben wir für unsere Freunde nichts weiter als ein gutes und gemütliches Essen!“

„Das will ich wohl meinen! Und lasst mich bloß mit diesem Hokuspokus in Ruhe. Ich will keine Masken oder Kostüme sehen. Und die Kinder bleiben im Haus! Ich dulde es nicht, wenn sie da draußen im Nebel ‚rumlaufen!“ Er zeigte aus dem Fenster, vor dem noch immer oder schon wieder dichte Nebelschwaden hingen.

„Und ich will bis zum Abendessen niemanden hier sehen! Ist das klar?“ Irene nickte und ging mit ihrer Kaffeetasse in der Hand aus der Küche.

Da Alex und Ben ein neues Computerspiel bekommen hatten, war es nicht schwer sie zu überreden nicht in die Küche zu gehen. Ausnahmsweise war es Selma, die Ärger machte. Sie hielt sich gern mit ihrem Malzeug oder Bastelsachen in der Küche auf und hatte Spaß daran beim Kochen zu helfen. Außerdem war sie immer noch traurig und wütend über das, was am Vormittag geschehen war, war von ihren Brüdern wegen ihrer Unterhaltung mit Cucurbitus Rex verspottet worden, würde ihr Katzenkostüm nicht tragen dürfen und hatte so gar keine Lust auf das langweilige Abendessen mit den Leukers und den Verbeks. Erst, als Irene ihr versprach, dass Leonie bei ihr übernachten durfte, war Selma bereit mucksmäuschenstill bis zum Abendessen in ihrem Zimmer zu bleiben und das Katzenkostüm auszuziehen.

Bis die Gäste, Familie Verbek und Familie Leuker, pünktlich um sieben Uhr eintrafen, lief es für Wolfgang Wendler sehr gut, denn alles verlief vollkommen normal. Er konnte in aller Ruhe in seinen zahlreichen Kochbüchern nach der passenden Vorspeise und dem Nachtisch stöbern. Alle Zutaten ließen sich ohne Summen und Gegenwehr verarbeiten, sogar der Kürbis. Und der schmeckte ausgesprochen gut.

Die Leukers trafen zuerst ein. Helmut Leuker war im Stadtrat und der Vorsitzende des örtlichen Kleingärtnervereins. Helmut und Sabine Leuker kamen mit ihren drein Kindern. Familie Verbek hatte einen Kiosk mit Lottoannahmestelle. Das Ehepaar Verbek kam mit ihren drei Kindern und der Mutter von Heiner Verbek, Hermine. Wolfgang Wendler nahm es als ein gutes Zeichen, dass keines der Kinder verkleidet war.

Nach der gewohnt herzlichen Begrüßung setzten sich alle an den großen Esstisch, um einen Aperitif zu trinken.

„und, was gibt’s Neues?“, fragte Wolfgang Wendler. Helmut Leuker bekam einen hochroten Kopf, sah alle am Tisch nacheinander an, bevor er so ruhig wie es ihm möglich war, sagte: „Seit siebzehn Uhr 14 steht fest, dass es in diesem Jahr beim Herbstfest des Kleingartenvereins keinen Kürbiswettbewerb geben wird!“

Seine Frau Sabine sah ihn beunruhigt an und meinte schließlich: „Ich glaube, dass erzähle ich lieber, sonst regst du dich wieder so furchtbar auf!“

Leuker sah seine Frau, die selten etwas sagte, misstrauisch an. Aber Sabine Leuker ließ sich diesmal nicht beirren.

„Es war genau um halb drei heute Nachmittag, als ich leises Rumoren aus dem Garten gehört habe. Es war ein Kullern und ein leises Summen. Ich habe Helmut Bescheid gesagt, dass er mal im Garten nach dem Rechten schauen sollte und habe ihm die Geräusche beschrieben, aber er wollte nichts davon wissen, hat mich nur angesehen als ob ich nicht mehr alle Latten am Zaun hätte. Als ich wieder in die Küche ging, um Kaffee zu kochen und zufällig aus dem Fenster sah, konnte ich beobachten wie ein großer, glänzender Kürbis auf unseren Schuppen zu rollte. Danach waren Geräusche aus dem Schuppen zu hören und später auch wieder aus dem Garten. Als Helmut zum Kaffeetrinken herunterkam, hörte er das Kullern und Summen auch. Aber da entfernte es sich schon von Haus und Garten. Dann wurde es bald wieder ganz ruhig. Nach dem Kaffee ist Helmut dann in den Garten gegangen und hat festgestellt, dass der Kürbis, den er zum Kürbiswettbewerb angemeldet hatte, verschwunden war, und dass nach Jahren unser Schuppen endlich mal wieder aufgeräumt ist.“

Sabine machte eine kurze Pause. Dann fuhr sie fort: „Im Verlauf des Nachmittags zeigte es sich dann, dass alle Kürbisse, die für den Wettbewerb vorgesehen waren, verschwunden sind. Und es wurde beschlossen, dass deshalb der Kürbiswettbewerb in diesem Jahr ausfallen muss.“

Irgendetwas hatte Leuker an der Schilderung seiner Frau missfallen, denn er sah sie wütend an. Das war es wohl, was Sabine Leuker dazu veranlasste, weiterzusprechen: „Es ist zwar sehr schade um den schönen Kürbis. Aber die Sache hat auch viel Gutes. Unser Schuppen ist endlich ordentlich. Und ihr habt immer so ein fürchterliches Theater um diesen Kürbiswettbewerb gemacht.“

In diesem Augenblick stand Wolfgang Wendler auf und schenkte allen noch einmal nach. Dann ging er rasch in die Küche, um die warmen Brötchen mit Gemüsefüllung zu holen. Es schien ihm höchste Zeit zu sein, für reichlich Nahrung in fester und flüssiger Form zu sorgen, denn in der langen Zeit der Freundschaft, die diese drei Familien miteinander verband, hatte es noch keine offene Frage oder Auseinandersetzung gegeben, die nicht durch eine gute, üppige Mahlzeit und reichlicher Flüssignahrung zugestopft oder weggespült worden wäre. Und diese Rechnung schien auch diesmal aufzugehen. Alle langten kräftig zu. Nur Selma und Leonie, die jüngste Tochter der Leukers, die wie Selma vier Jahre alt war, hielten sich zurück.

Schließlich fragte Selma: „ich möchte doch gerne wissen, was Cucurbitus Rex und seine Leute noch so vor haben?“

„Wie bitte?“, fragten Wendler und Leuker gleichzeitig. Und beide hatten ihren Mund noch nicht leer.

Es war Helmut Leuker, der zuerst in der Lage war, nachzuhaken: „Woher, weißt du in drei Teufels Namen, wie das Scheusal heißt?“ Leukers Stimme klang sehr wütend und die Zornesröte war in sein Gesicht gesprungen.

Als Selma dann auch noch die zornigen Blicke ihres Vaters und ihrer Brüder sah, wurde sie unsicher, ob sie noch etwas sagen sollte. Aber sie wusste schon, dass Angriff oft der beste Weg zur Verteidigung ist. Und es gelang ihr in dem betont geduldigen Ton, den sie selbst allzu oft zu hören bekam, den wohl niemand ertragen kann, weil er meist vor wohlmeinender Herablassung strotzt oder so klingt als ob man mit einem dummen Ding spricht, zu antworten: „Woher ich den Namen weiß? Das ist doch ganz einfach. Ich weiß den Namen, weil mir der Kürbis seinen Namen gesagt hat. Papa hatte ihn auf den Küchentisch gelegt. – Und was macht man, wenn man irgendwo ‚reinkommt oder ‚reingebracht wird? – Man stellt sich erst mal vor!“

„Kann hier jemand diese Version bestätigen?“, fragte Leuker. Und seine Stimme klang nicht mehr ganz so wütend wie zuvor. Wolfgang Wendler und seine beiden Söhne schafften es ahnungslose Gesichter zur Schau zu stellen. Sie wollten nicht, dass herauskam, welche Rollen sie in der Sache mit Cucurbitus Rex gespielt hatten.

Da sie an diesem Vormittag nicht begriffen hatten, was vorgegangen war, war es nicht gelogen, da sie die Sache ganz anders erlebt hatten als Selma. Doch sie konnten kein reines Gewissen dabei haben. Denn es war längst genug Zeit vergangen, die gezeigt hatte, dass stimmte, was Selma erzählte. Und so mussten sie alle drei etwas tun, damit niemand etwas merkte, und um dieses leise Mahnen der inneren Stimme zu übertönen. Und während sich Irene Wendler an Helmut Leuker wandte, um ruhig mit ihm zu sprechen, standen Alex und Wolfgang auf, um die Kürbissuppe und neue Getränke zu holen. Ben blieb an seinem Platz sitzen. Er saß da und scharrte ungeduldig mit den Füßen. „Jeder hat mit Cucurbitus Rex heute seine ganz eigene Geschichte erlebt. – Und ich war heute Morgen auch dabei und kann bestätigen, was Selma erzählt hat.“

Als seine Mutter zu ende gesprochen hatte, wandte sich Ben an seinen Patenonkel Helmut Leuker und sagte: „Die Selma ist ja immer noch wie ’n Baby, klein und dumm. Und darum hat sie dem Kürbis die Tür aufgemacht, weil sie geglaubt hat, dass er was Wichtiges vor hat. Sie hat ihn losgelassen, das dumme Ding!“

„Stimmt!“, erklärte Selma. „Ich hab’ Cucurbitus Rex die Tür aufgemacht. Und ich hab’ dem Papa auch ausgerichtet, dass er auf jeden Fall einen neuen Kürbis bekommen wird. Aber er wollte mir wie immer nicht glauben. Und dann sind Papa, Ben und Alex wie die Verrückten hinter ihm her.“

Weiter kam Selma mit ihrer Geschichte nicht, denn in diesem Augenblick stellte ihr Vater den Topf mit der Kürbissuppe auf den Tisch und erklärte mit stolz geschwellter Brust: „Und ich kann euch versichern, dass ich uns dann noch einen überaus schmackhaften Kürbis besorgt habe, der aber ansonsten ein ganz normaler Kürbis ist und sich deshalb zu dieser Kürbissuppe nach meinem Spezialrezept verarbeiten ließ.“ Dann nahm er den Deckel ab und Leuker nahm triumphierend den Schöpflöffel in die Hand und tat sich eine besonders große Portion auf.

„Riecht wirklich schmackhaft, Wolfgang!“, erklärte er und steckte sich den ersten Löffel in den Mund. Dabei machte er ein Gesicht, als habe er einen seiner ärgsten Todfeinde mit einem ganz lockeren Handstreich besiegt.

„Absolut delikat!“, meinte er, nachdem er seinen Mund wieder leer hatte. Und in seinen siegestrunkenen Gesichtsausdruck mischte sich eine gehörige Portion Gier.

Alle beeilten sich von der Suppe zu nehmen. Und nachdem sich die erste Gier und Euphorie gelegt hatten, wandte sich Helmut Leuker wieder an Selma.

„Wenigstens gibst du zu, dass du schuld daran bist, dass dieser Kürbis uns heimgesucht hat!“

In diesem Augenblick legte Hermine Verbek ihren Löffel demonstrativ neben ihren Teller und funkelte Helmut Leuker zornig an.

„Helmut Leuker, fang’ bloß nicht schon wieder an deine Wut darüber, dass dein Kürbis weg ist, an einem Anderen auszulassen!“

„Mutter, lass’ gut sein! Reg’ dich nicht auf und misch’ dich gefälligst nicht überall ein!“, versuchte Heiner Verbek zu schlichten. Doch Hermine Verbek schien ihren Sohn überhaupt nicht gehört zu haben, denn sie fuhr fort: „Vielleicht geschieht es dir selbstgerechtem Lackaffen ja ganz recht, dass dein Kürbis weg ist und du so auch in diesem Jahr den Wettbewerb gegen den alten Koller nicht gewinnst. Aber das sei mal dahin gestellt! Es geht aber überhaupt nicht an, dass du in Wildwestmanier ‚rumläufst und alles und jeden beschuldigst und nieder machst! Und ich schwöre dir, dass ich dich das nächste Mal ‚rausschmeiße, wenn du dich in meinem Laden noch mal vordrängelst und dich so unverschämt verhältst, wie du heute die Frau Baumann behandelt hast!“

„Aber Mutter, wenn, äh, wenn so ungewöhnliche Dinge wie heute passieren, dann liegen doch bei allen die Nerven blank. Da sagt man dann Sachen, die man gar nicht so meint!“ Und wohl nicht nur, weil dieser Vorstoß ihres Sohnes irgendwie kläglich geklungen hatte, funkelten die stahlblauen Augen, der kleinen, alten Frau Heiner Verbek herausfordernd an.

„Hast du den Ton seiner Stimme noch im Ohr?“, fragte Hermine ihren Sohn. Dabei hatte ihre Stimme einen ungewöhnlich scharfen Unterton.

Ihr Sohn wusste nicht mehr, wohin er sehen sollte. Auch davon ließ sich seine Mutter überhaupt nicht beeindrucken. Sie wandte sich an alle, die am späten Nachmittag nicht in ihrem Geschäft gewesen waren. Und sie erzählte ihnen: „Am späten Nachmittag war der Laden ganz besonders voll, weil morgen Allerheiligen ist und deshalb alle ihre Lottoscheine heute schon abgegeben haben. Und alle haben über ihre Erlebnisse mit diesem ganz besonderen Kürbis geredet, wie er zum Beispiel heute Mittag von Wolfgang, Alex und Benn verfolgt, durch die Hauptstraße gerollt ist. – Das habe ich übrigens selbst auch gesehen. – Alle haben große Reden geschwungen, was sie mit diesem Kürbis tun wollen. Vor allem der Helmut und sein Spießgeselle, dieser Gernert, haben das Maul aufgerissen. Der Helmut und der Gernert haben sich aufgeführt wie die Verrückten. Sie wollten eine Bürgerwehr, eine Todesschwadron, nie dagewesener Größe gründen, den Kürbis dingfest machen und zwar sofort. Dann kam die Frau Baumann ins Geschäft und hat auch einen Lottoschein abgegeben, was sie seit dem Tod ihres Mannes und ihrer beiden Kinder nicht mehr getan hat. Und als sie gefragt wurde, warum sie denn jetzt wieder einen Lottoschein ausfüllt, hat sie, weil sie gehört hat, dass alle über Cucurbitus Rex gesprochen haben, erzählt, was sie mit dem König der Kürbisse erlebt hat. Sie hatte ihn auf ihr Haus zukommen hören. Und er hatte ihr freundlich erklärt, dass er in guter Absicht gekommen sei. Er ist dann siebenmal gemächlich um ihr Haus herumgekullert, bevor er wieder davon gerollt ist. Und weil die Sieben nun mal die Zahl der Fülle ist, hat die Frau Baumann zum ersten Mal nach siebeneinhalb Jahren einen Lottoschein ausgefüllt. Alle, besonders Helmut und dieser struntedoofe Gernert, haben sich furchtbar über ihren Aberglauben aufgeregt und sie beschimpft. Als sich dann aber die Aufregung gelegt hatte, wollten alle ihre Zahlen wissen. Und als die Frau Baumann ihre Zahlen nicht verraten wollte, gingen die Beschimpfungen von vorne los. Ins Irrenhaus wollten sie sie schicken. – Und wie gesagt, dieser absolut feindselige Ton mit dem Neid im vorauseilenden Gehorsam dabei! – Einfach nur noch peinlich, anmaßend und schrecklich!“

„Aber Hermine, du musst doch zugeben, dass es vollkommen verrückt und finsterster Aberglaube ist! Vor allem behauptet sie, dass in der Summe, die sie gewinnen wird, mindestens auch eine Sieben enthalten sein wird!“, verteidigte sich Helmut Leuker.

„Ich finde das nicht verrückter als eure Idee mit der Bürgerwehr, der bis unter die Zähne bewaffneten Armada gegen einige Kürbisse vorgehen zu wollen! Mal sehen, wie diese Sache ausgeht. Mich jedenfalls würde es freuen, wenn bei der Frau Baumann in der nächsten Zeit Post von der Lotterie kommt!“

„Mich auch!“, sagten Selma und Leonie gleichzeitig.

„Du gehst jetzt gefälligst sofort ins Bett!“, fauchte Wolfgang Wendler Selma an. „Du hast schon mehr als genug Unfug gemacht.“

Selma sah ihre Mutter an. Irene wagte zwar nicht ihrem Mann zu widersprechen. Aber sie sagte: „Geht schön brav nach oben, Selma und Leonie, hört euch noch eine Geschichte an. Ich komme dann gleich noch mal zu euch!“ Die beiden Mädchen gingen nach oben, ohne zu widersprechen. Wendler war froh, dass seine Strategie aufging. Denn das Thema Cucurbitus Rex und seine Folgen war zumindest für diesen Abend erledigt. Bevor sich die Mädchen eine Gutenacht wünschten, meinte Leonie zu Selma: „Ich wünsche mir, dass die Frau Baumann so viel Geld bekommt, dass in der Zahl siebenmal die Sieben vorkommt!“ „Das wünsche ich mir auch!“, erwiderte Selma.

Hermine Verbek ärgerte sich darüber, dass die beiden Mädchen nichts von dem köstlichen Eis bekamen, was es an Halloween bei Wendlers zum Nachtisch gegeben hatte. Und als sie Leonie und Selma am Nikolaustag dieses Jahres vor ihrem Kiosk sah, rief sie sie herein und spendierte ihnen zur Feier des Tages ein Eis. Denn im Dorf war bekannt geworden, dass Frau Baumann 777.777,57 Euro im Lotto gewonnen hatte. Eine Bankangestellte hatte ihren Mund nicht halten können. Und alle redeten über die Summe. Doch vor allem die männlichen Wendlers, Helmut Leuker und Heiner Verbek vermieden es davon zu reden, wie es zu dieser Summe gekommen sein musste. Und sie vermieden über alles zu reden, was mit Cucurbitus Rex zusammen hing. Sie hielten ihren Mund nicht nur, wenn Hermine Verbek es hören konnte. Vor allem Wolfgang Wendler und Helmut Leuker wollten kein Wort mehr über den Kürbis verlieren. Schließlich konnte er zu Halloween wieder kommen und Dinge tun, die sie nicht im Griff haben würden. Das wollten sie auf keinen Fall heraufbeschwören.

© Paula Grimm, 31.10.2017